Парадоксально, но факт: мы скорее поверим в нечто невероятное, чем признаем очевидное (с)

ВОСПРИЯТИЕ ДЕМОКРАТОВ и АРИСТОКРАТОВ

ПОЗИЦИЯ “КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” и МЕЖКВАДРОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ.

(кто, кого как воспринимает, кто, кому кем кажется).

Создаётся впечатление, что все эти “горизотальные” и “вертикальные” связи существуют как бы в параллельных мирах. И вообще непонятно, как при таком существенном различии АРИСТОКРАТЫ и ДЕМОКРАТЫ могут взаимодействовать друг с другом?

Это взаимодействие тем более осложняется, что у каждой из программ социально поведения свои правила, своя система оценок, своя система координат. Чужая программа социального поведения всегда воспринимается с трудом и вызывает к себе очень сложное и неоднозначное отношение. И прежде всего на инстинктивном уровне. Возникают страхи, опасения — иногда очень глубокие и угнетающие — по поводу «немотивированной» подозрительности партнёра, «немотивированного» коварства и жестокости. Шокирует опять же немотивированная агрессивность.

Любая ответная реакция кажется немотивированной, потому что мотивы поведения в чужой инстинктивной программе совершенно неясны.

Спрашивается, зачем навязывать своё превосходство демократу, если он общается с тобой на равных? Человек не имеет ни малейшего представления о вертикали, а его в эту вертикаль “встраивают”. И зачем привносить “дедовщину” в нормальные человеческие отношения — например, в дружбу, или в супружеские?

Различия, обусловленные этим признаком — одни из самых глубоких и наиболее сложно корректируемых в интертипных отношениях. (Попробуйте объяснить ДЕМОКРАТУ , что такое “вертикаль”, если ему нет до неё никакого дела — “Мы же не в армии!” — ответит он, и будет прав.) ДЕМОКРАТУ бывает непонятно, зачем его унижают, “гнут к ногтю”, отвечают злом на добро, плюют в душу, если он открывается человеку всей душой. И ему бываю непонятны профилактические “уроки” аристократов, когда человека учат “уму - разуму”, поступая с ним подло и жестоко — чтобы не был таким доверчивым. (“Сам виноват, надо знать, с кем имеешь дело!”). За альтруизм, за великодушие ( проявленное по отношению к аристократам второй квадры) иногда приходится дорого платить.

Жестокая конкурентная борьба наблюдается и в альтруистически - гуманистической четвёртой квадре (хоть и ведётся она по “смягчённым” законам); от своего “куска пирога” там в пользу других не отказываются, “крошками” — пожалуйста, могут одарить.

Итак, в каждой квадре — свои законы и свои правила игры. Но есть и схожие квадровые признаки, образующие“коридоры свойств”, объединяющие квадры и помогающие “навести мостки” в межквадровых отношениях, благодаря чему квадры не оказываются изолированными друг от друга и некоторое понимание между ними всё же достигается.

И всё же, различий здесь больше, чем сходств: из трёх квдроввых признаков по двум проявляются различия, и только по одному — сходство.

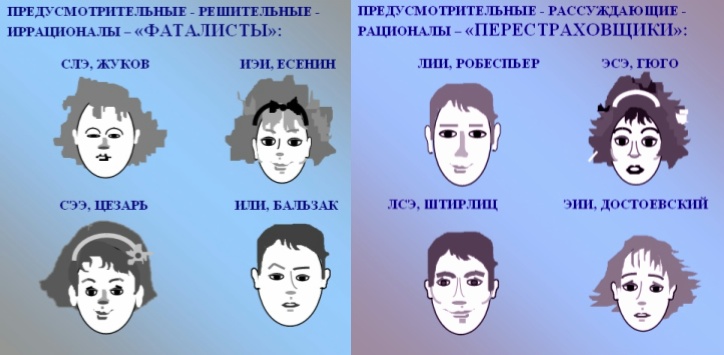

Итак, кто, кому и кем кажется?

Общие впечатления об этом мы попытались отразить в следующей таблице:

Понятно, что лучше всего – адекватнее – мы воспринимаем своих квадралов — и не кого - нибудь, а именно дуалов и тождиков. В понимании остальных ТИМов социона мы уже в большей степени зависим от субъективности нашего восприятия, от квадровых позиций и ориентиров. Искажённое видение позиций и ценностей других квадр воспринимается нами как отклонение от собственных диадных и квадровых ориентиров, вызывает наибольшее возмущение и наибольшее желание “искоренить” всё чуждое нам и непонятное.

Наибольшее раздражение вызывают у нас (при ближайшем рассмотрении) ортогоналы, поскольку ортогональная квадра находится на “противоположном полюсе” от нашей исходной “системы координат”, воспринимается с наибольшими искажениями и кажется малопонятной.

Таким образом, подавляющее большинство мнений мы воспринимаем и подаём искажённо (относительно собственной точки зрения). В процессе обмена информацией одно искаженное мнение накладывается на другое, и в результате мы получаем полное “собрание заблуждений”, которое “запутывает” и дезориентирует нас ещё больше.

“Распутать” и расставить что - либо по местам нам, возможно, удастся с помощью соционики. Но основная работа в этом направлении ещё впереди.

, на продумывание влияния этого шанса на дальнейшую судьбу, на исправление ошибок, связанных с непродуманным использованием этого шанса, на выход из тупика, в который, опять же, этот шанс может завести.

, на продумывание влияния этого шанса на дальнейшую судьбу, на исправление ошибок, связанных с непродуманным использованием этого шанса, на выход из тупика, в который, опять же, этот шанс может завести.