Парадоксально, но факт: мы скорее поверим в нечто невероятное, чем признаем очевидное (с)

3. ОТНОШЕНИЕ К СБОРУ ИНФОРМАЦИИ В КВАДРАХ РЕШИТЕЛЬНЫХ И РАССУЖДАЮЩИХ (Автор Вера Стратиевская ©2010г.)

РАССУЖДАЮЩИЕ стараются наполнить органы ощущений информацией — увидеть, услышать, почувствовать, ощутить вкус, запомнить, узнать, понять, сделать выводы, порассуждать об этом, взять себе на заметку.

РЕШИТЕЛЬНЫЕ стараются взять “необременительное” количество информации — необходимое для выполнения той или иной работы, для принятия того или иного решения, предпочитая додумывать или разведывать по мере надобности или по ходу действия. (Что не понял сейчас, потом пойму!).

Лишней энциклопедической информацией РЕШИТЕЛЬНЫЕ тоже себя не обременяют — берут ровно столько, сколько нужно для работы, для изучения темы. Расширяется тема — расширяется область знаний. “Лишнее” быстро забывается, выбрасывается как ненужное.

И в этом плане особо усердствует третья квадра, живя под лозунгом “ничего лишнего” (“никакой лишней информации”): собирать информацию о частной жизни, что-то о ком-то расспрашивать, совать нос в чужие дела здесь считается неэтичным (кто захочет — сам о себе расскажет, а я послушаю, да поскучаю — не уверен, что мне это будет интересно).

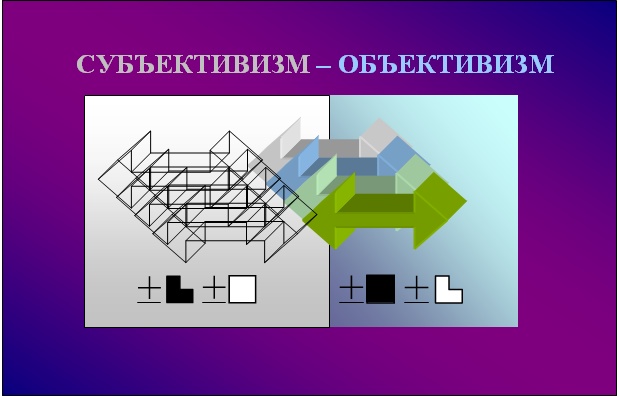

РЕШИТЕЛЬНЫЕ (особенно ДЕМОКРАТЫ- ОБЪЕКТИВИСТЫ не только не желают вникать в чужую частную жизнь, но и сами не любят, когда их об этом расспрашивают.

РАССУЖДАЮЩИЕ (особенно ДЕМОКРАТЫ - СУБЪЕКТИВИСТЫ) могут расспрашивать человека вообще обо всём — потому, что скучают или “просто интересно”. (РЕШИТЕЛЬНЫЕ с этим категорически не соглашаются — “интересно за поворотом”.)

Завязывая новое знакомство, РАССУЖДАЮЩИЙ старается выспросить или узнать о человеке как можно больше (особенно характерно для этиков- демократов - субъективистов, — Дюма и Гюго, с их доминантным аспектом сенсорики ощущений (+БС) — сенсорики освоения окружающей среды). Если РАССУЖДАЮЩИЙ не проявляет особого интереса, значит не предполагает продолжать знакомство (или расспрашивает только для того, чтобы определить для себя, продолжать это знакомство или нет).

РЕШИТЕЛЬНЫЙ может не знать даже самого элементарного о своём новом знакомом — ни фамилии, ни адреса — ничего, кроме того, что “человек хороший” и надо бы его найти (наиболее характерно для гамма - квадрала).

Сбор информации для РЕШИТЕЛЬНОГО — это уже действие. А для РЕШИТЕЛЬНОГО второй квадры — смелое и рискованное, которое может быть либо разведкой боем, подготовкой к действию, либо поиском компроматов.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ всегда знает, что его расспросы могут кого-то насторожить и спровоцировать на решительные действия. Поэтому и к сбору информации в квадрах решительных относятся насторожено.

РАССУЖДАЮЩИЕ относятся к этому спокойно, расспрашивают без напряжения, без видимой заинтересованности — как бы между прочим (захотел и спросил — спрос не беда!)

РАССУЖДАЮЩИЕ могут живо и поверхностно интересоваться всем (характерно для экстравертов), могут глубоко и обстоятельно интересоваться многим (характерно для интровертов), могут собирать информацию “обо всём” (характерно для логиков), или “обо всех” (характерно для этиков).

И в этой же связи намечается первая проблема РЕШИТЕЛЬНЫХ и РАССУЖДАЮЩИХ: рассуждающие “ застревают” на рассуждениях, утопая в переизбытке информации.

РЕШИТЕЛЬНЫЕ “рубят с плеча” и опрометчиво действуют при недостатке информации. Иногда считают для себя удобным вообще меньше знать (об источнике возможных беспокойств) — “меньше знаешь, лучше спишь”. Даже принимая важные решения (особенно по молодости и по неопытности) РЕШИТЕЛЬНЫЙ может считать, что знают достаточно для того, чтобы делать выводы и принимать решения. (И если даже человек сам хочет что-то объяснить, РЕШИТЕЛЬНЫЙ в таких случаях может ему ответить: “Не надо, я всё знаю!”, а потом грызть себя: “Зря я его не выслушал! — что я знаю? Ведь ничего не знаю! Надо было послушать, да порасспросить. А теперь уже поздно...”

РАССУЖДАЮЩИЙ предпочитает побольше узнавать, а действовать только после тщательного и всестороннего анализа ситуации. (Иногда узнавать вместо того, чтобы действовать: я ещё не всё знаю, ещё рано что-то предпринимать.).

РЕШИТЕЛЬНЫЙ предпочитает действовать своевременно и энергично, с полной отдачей сил, а додумывать, узнавать, добирать дополнительную информацию — по ходу действия (если это вообще понадобится: “Главное — ввязаться в драку, а там разберёмся!”).

читать дальше

.

.